... neuere Einträge

shinayne | 30. März 10

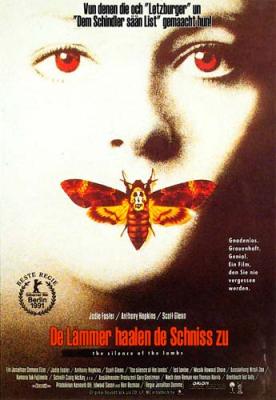

Folgendes Fundstück in den Weiten des internationalen InternetZ:

Toll, oder?

Man beachte auch besonders

"Dem Schindler sään List"

Grandiose Sprache!

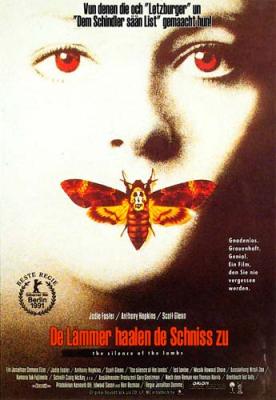

Toll, oder?

Man beachte auch besonders

"Dem Schindler sään List"

Grandiose Sprache!

shinayne | 30. März 10

Oder zumindest der Texte, die mich am meisten deprimiert haben. Wohlgemerkt hat das mit ihrer Qualität nichts zu tun, das sind ausnahmslos Werke, die mich sehr beeindruckt und gefesselt haben. War nur nicht von Vorteil für mich, oder für meinen Glauben in die Menschen.

5. Samuel Beckett: Waiting for Godot

Ich glaube, ich erkenne jetzt schon ein Muster. Was mich am meisten deprimiert, ist Sinnlosigkeit. Und die hat ja nun einen wichtigen Platz in der Literatur, irgendwo zwischen Schockwirkungen und einer naturalistischen Darstellung der Welt. Eigentlich ist ja der Sinn die Fiktion, im echten Leben stört das auch nicht, aber in Texten erwartet man Sinn, vielleicht haben wir gelernt, immer einen zu suchen. Das warten auf Godot ist sinnlos, oder keiner kennt den Sinn (Tipp: Das ist das gleiche), und es ist auch kein Ende in Sicht, ich glaube nicht, dass die beiden ihren Posten verlassen werden, und ich glaube auch nicht, dass es Godot gibt. Das kann ja ewig so weitergehen, in dieser komischen Welt…

4. Franz Kafka: Ein Landarzt

Wenn man sich vorstellt, dass hier ein Traum beschrieben wird, wird der Text plötzlich viel klarer. Und wenn man sich noch dazu bringen kann, mit Freud zu denken (für die Entstehungszeit durchaus angebracht), funktioniert er erstaunlich gut. So schlimm kommt die Welt darin ja eigentlich nicht weg, aber das dargestellte Bild von Sexualität und Geschlechterbeziehungen ist ein finsterer Sumpf. Also noch finsterer und sumpfiger, als bei Kafka sonst so üblich ist.

3. Ernst Jünger: In Stahlgewittern

Den Titel fand ich immer schon toll. Der ist so poetisch!

So ist der Rest des Buches ja schließlich auch, irgendwie, zumindest stellenweise, wenn Jünger seine „ist doch alles ganz heroisch“ Anfälle bekommt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: Diese immer wiederkehrende Rede von Männlichkeit und Heldenmut, oder die detaillierte Beschreibung, warum es in diesem Krieg um alles andere als das ging. Aber ich hab immerhin gelernt, dass es im ersten Weltkrieg weitaus mehr verschiedene Sorten von Hand-, Mörser und Gewehrgranaten, Bomben, Minen, Schrapnells und Kartätschen gab, als ich damals dachte, und welchen Effekt die auf ungünstig platzierte menschliche Körper haben. Da ist der Geschichtsunterricht immer geflissentlich drüber hinweg gegangen. Hab ich schon was über Sinnlosigkeit gesagt? Ach ja...

2. Karl Phillip Moritz: Anton Reiser

Da setzt man also eine Romanfigur in die Welt, mit nur dem einem Ziel, es ihr so dreckig gehen zu lassen, wie man irgendwie kann. Und nicht nur zieht man sie so tief ins Elend, wie man es sich nur ausdenken kann. Nein, man zieht sie auch immer wieder ein Stück hoch, so dass sie einen Hoffnungsschimmer auf ein besseres Leben sehen kann, und tritt sie dann wieder ganz nach unten. Und so geht das in einem fort. Und es ist eine wirklich lange Geschichte.

1. Alfred Döblin: Berge Meere und Giganten

… Und dabei fängt alles doch relativ einfach an. Das Problem hier ist die Perspektive, die einen ins absurde anwachsenden Blickwinkel bekommt, bis sie von so weit weg beobachtet, dass alles an Bedeutung verliert und die Geschichte der Menschheit ein Tempo entwickelt, mit dem man beim Lesen nicht mithalten kann. Und trotzdem gibt es Einzelpersonen in dem Chaos, die Teils aus eigenem Willen, teils aus schicksalhaften Zusammenhängen zu diesen Tzeentch-Wesen werden, allerdings ohne die Auflockerung eines Warhammer-fantasy-trash.

Und bevor man überhaupt geblickt hat, was passiert gibt es nur noch Chaos, Wahnsinn und Giganten. Wirklich, wirklich eklige Giganten.

Und hilflose, passive und verheizte Menschenmassen.

Noch vor dem ersten Kaffee.

Das waren meine Top 5, oder zumindest die, die mir spontan eingefallen sind. Vielleicht find ich demnächst auch eine fröhlichere Top 5 Liste, mal schauen.

5. Samuel Beckett: Waiting for Godot

Ich glaube, ich erkenne jetzt schon ein Muster. Was mich am meisten deprimiert, ist Sinnlosigkeit. Und die hat ja nun einen wichtigen Platz in der Literatur, irgendwo zwischen Schockwirkungen und einer naturalistischen Darstellung der Welt. Eigentlich ist ja der Sinn die Fiktion, im echten Leben stört das auch nicht, aber in Texten erwartet man Sinn, vielleicht haben wir gelernt, immer einen zu suchen. Das warten auf Godot ist sinnlos, oder keiner kennt den Sinn (Tipp: Das ist das gleiche), und es ist auch kein Ende in Sicht, ich glaube nicht, dass die beiden ihren Posten verlassen werden, und ich glaube auch nicht, dass es Godot gibt. Das kann ja ewig so weitergehen, in dieser komischen Welt…

4. Franz Kafka: Ein Landarzt

Wenn man sich vorstellt, dass hier ein Traum beschrieben wird, wird der Text plötzlich viel klarer. Und wenn man sich noch dazu bringen kann, mit Freud zu denken (für die Entstehungszeit durchaus angebracht), funktioniert er erstaunlich gut. So schlimm kommt die Welt darin ja eigentlich nicht weg, aber das dargestellte Bild von Sexualität und Geschlechterbeziehungen ist ein finsterer Sumpf. Also noch finsterer und sumpfiger, als bei Kafka sonst so üblich ist.

3. Ernst Jünger: In Stahlgewittern

Den Titel fand ich immer schon toll. Der ist so poetisch!

So ist der Rest des Buches ja schließlich auch, irgendwie, zumindest stellenweise, wenn Jünger seine „ist doch alles ganz heroisch“ Anfälle bekommt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist: Diese immer wiederkehrende Rede von Männlichkeit und Heldenmut, oder die detaillierte Beschreibung, warum es in diesem Krieg um alles andere als das ging. Aber ich hab immerhin gelernt, dass es im ersten Weltkrieg weitaus mehr verschiedene Sorten von Hand-, Mörser und Gewehrgranaten, Bomben, Minen, Schrapnells und Kartätschen gab, als ich damals dachte, und welchen Effekt die auf ungünstig platzierte menschliche Körper haben. Da ist der Geschichtsunterricht immer geflissentlich drüber hinweg gegangen. Hab ich schon was über Sinnlosigkeit gesagt? Ach ja...

2. Karl Phillip Moritz: Anton Reiser

Da setzt man also eine Romanfigur in die Welt, mit nur dem einem Ziel, es ihr so dreckig gehen zu lassen, wie man irgendwie kann. Und nicht nur zieht man sie so tief ins Elend, wie man es sich nur ausdenken kann. Nein, man zieht sie auch immer wieder ein Stück hoch, so dass sie einen Hoffnungsschimmer auf ein besseres Leben sehen kann, und tritt sie dann wieder ganz nach unten. Und so geht das in einem fort. Und es ist eine wirklich lange Geschichte.

1. Alfred Döblin: Berge Meere und Giganten

… Und dabei fängt alles doch relativ einfach an. Das Problem hier ist die Perspektive, die einen ins absurde anwachsenden Blickwinkel bekommt, bis sie von so weit weg beobachtet, dass alles an Bedeutung verliert und die Geschichte der Menschheit ein Tempo entwickelt, mit dem man beim Lesen nicht mithalten kann. Und trotzdem gibt es Einzelpersonen in dem Chaos, die Teils aus eigenem Willen, teils aus schicksalhaften Zusammenhängen zu diesen Tzeentch-Wesen werden, allerdings ohne die Auflockerung eines Warhammer-fantasy-trash.

Und bevor man überhaupt geblickt hat, was passiert gibt es nur noch Chaos, Wahnsinn und Giganten. Wirklich, wirklich eklige Giganten.

Und hilflose, passive und verheizte Menschenmassen.

Noch vor dem ersten Kaffee.

Das waren meine Top 5, oder zumindest die, die mir spontan eingefallen sind. Vielleicht find ich demnächst auch eine fröhlichere Top 5 Liste, mal schauen.

shinayne | 28. März 10

Semi-lustige Wortspiele:

Ist ein Copywright ein Kopierer?

Was ist dann ein Copywight?

Gibt es ästhetische Ess- und Teetische?

Ist die erste Aufgabe in der Klausur ein Anlass, auch mit den anderen aufzugeben?

MUHAHAHAH.. ahaha...

Ist ein Copywright ein Kopierer?

Was ist dann ein Copywight?

Gibt es ästhetische Ess- und Teetische?

Ist die erste Aufgabe in der Klausur ein Anlass, auch mit den anderen aufzugeben?

MUHAHAHAH.. ahaha...

shinayne | 26. März 10

Niemanden wird es überraschen, zu erfahren, dass Germanisten, zumindest 40% der Zeit, immer am lesen sind. Immerhin, das haben wir gelernt, und wir können es gut.

Und ja, man kann gut und schlecht darin sein, Bücher zu lesen. Jetzt käme eigentlich der Teil über Interpretationen, Verständnis, Kontextwissen, analytische Herangehensweise, das ganze Zeug.

Da hier aber eh jeder wissen dürfte, wie das geht, einmal zu einem sträflich vernachlässigten Zweig der Wissenschaft um die Bücher, und zwar, wie man sie liest.

Nur zum Verständnis, und zum Vorwort, ein Zitat:

„Bücher sind Langweilig, aber es gibt ein paar Ausnahmen“

(Diogenes Verlag, Werbung)

Und wenn sie nicht langweilig sind, haben sie oft die Eigenschaft, dass man nach acht Stunden lesen wieder aufblickt, und feststellt, dass der Tee kalt ist, darum hier ein paar Tipps.

Während dem Lesen was trinken, geht nicht. So gemütlich ein Buch und ein Tee sein mögen, wenn das Buch was taugt, wird der Tee vergessen, und kalt oder furchtbar bitter sein. Und wenn das Buch nichts taugt, dann bekommt man bald Probleme, wenn man versucht, mit der Tasse in der einen und das Buch in der anderen Hand, umzublättern.

Das gleiche gilt für Zigarretten, mir sind schon etliche verqualmt oder haben Löcher in meine Finger gebrannt, bis ich diese doch so einfache Regel gelernt habe.

In der Sonne lesen. Prinzipiell eine gute Idee, wenn man auch, nicht wie ich, etwas resistent gegen Sonnenbrand ist. Der Sonnenbrand, den man beim Lesen bekommt, kann interessante Formen haben. Das größere Problem ist aber, dass direkte Sonneneinstrahlung beim Lesen durchaus anstrengend wird, und wenn der Tag vorbei ist, tränen einem die Augen.

Überhaupt im freien Lesen, ist so eine Sache. Wenn man, wiederum nicht wie ich, nicht abgelenkt wird von fliegenden Fliegen und anderem Viechzeugs, ist das eigentlich eine ganz gemütliche Angelegenheit, sofern man noch mitbekommt, wenn es kalt wird, oder anfängt zu regnen. Hier als Merkhilfe: Regen ist für Bücher schlecht, Tau ist nicht viel besser! Es taut einmal Morgens und einmal Abends, zu bedenken!

Ich habe sogar mal jemanden gesehen, der im Gehen gelesen hat. Aber ich glaube, der wollte nur cool sein, in der Praxis läuft man entweder irgendwo gegen, oder liest nicht richtig.

In der Badewanne, ein absoluter Mythos. Was hab ich über Tau gesagt? Dampf aus der Wanne ist schlimmer. Gleiches gilt für das Schwimmbad, mit dem ätzenden Zusatz von Chlor. Säure und Druckerschwärze bilden eine interessante Kombination, für kurze Zeit.

In der Straßenbahn, das geht erstaunlich gut, das mache ich recht häufig. Und wenn man dann 5 Haltestellen zu weit gefahren ist, dran denken: Das hält fit!

Hier besser wirklich nur die eher langweiligen lesen.

Also gibt es doch nur eine Art, ein Buch zu lesen?

Genau. Buch nehmen, aufs Sofa legen (also sich selbst, nicht das Buch), und lesen.

Und immerdran denken: Wer nach acht Stunden die Position nicht einmal gewechselt hat, wird danach Probleme haben, das nachzuholen.

Und ja, man kann gut und schlecht darin sein, Bücher zu lesen. Jetzt käme eigentlich der Teil über Interpretationen, Verständnis, Kontextwissen, analytische Herangehensweise, das ganze Zeug.

Da hier aber eh jeder wissen dürfte, wie das geht, einmal zu einem sträflich vernachlässigten Zweig der Wissenschaft um die Bücher, und zwar, wie man sie liest.

Nur zum Verständnis, und zum Vorwort, ein Zitat:

„Bücher sind Langweilig, aber es gibt ein paar Ausnahmen“

(Diogenes Verlag, Werbung)

Und wenn sie nicht langweilig sind, haben sie oft die Eigenschaft, dass man nach acht Stunden lesen wieder aufblickt, und feststellt, dass der Tee kalt ist, darum hier ein paar Tipps.

Während dem Lesen was trinken, geht nicht. So gemütlich ein Buch und ein Tee sein mögen, wenn das Buch was taugt, wird der Tee vergessen, und kalt oder furchtbar bitter sein. Und wenn das Buch nichts taugt, dann bekommt man bald Probleme, wenn man versucht, mit der Tasse in der einen und das Buch in der anderen Hand, umzublättern.

Das gleiche gilt für Zigarretten, mir sind schon etliche verqualmt oder haben Löcher in meine Finger gebrannt, bis ich diese doch so einfache Regel gelernt habe.

In der Sonne lesen. Prinzipiell eine gute Idee, wenn man auch, nicht wie ich, etwas resistent gegen Sonnenbrand ist. Der Sonnenbrand, den man beim Lesen bekommt, kann interessante Formen haben. Das größere Problem ist aber, dass direkte Sonneneinstrahlung beim Lesen durchaus anstrengend wird, und wenn der Tag vorbei ist, tränen einem die Augen.

Überhaupt im freien Lesen, ist so eine Sache. Wenn man, wiederum nicht wie ich, nicht abgelenkt wird von fliegenden Fliegen und anderem Viechzeugs, ist das eigentlich eine ganz gemütliche Angelegenheit, sofern man noch mitbekommt, wenn es kalt wird, oder anfängt zu regnen. Hier als Merkhilfe: Regen ist für Bücher schlecht, Tau ist nicht viel besser! Es taut einmal Morgens und einmal Abends, zu bedenken!

Ich habe sogar mal jemanden gesehen, der im Gehen gelesen hat. Aber ich glaube, der wollte nur cool sein, in der Praxis läuft man entweder irgendwo gegen, oder liest nicht richtig.

In der Badewanne, ein absoluter Mythos. Was hab ich über Tau gesagt? Dampf aus der Wanne ist schlimmer. Gleiches gilt für das Schwimmbad, mit dem ätzenden Zusatz von Chlor. Säure und Druckerschwärze bilden eine interessante Kombination, für kurze Zeit.

In der Straßenbahn, das geht erstaunlich gut, das mache ich recht häufig. Und wenn man dann 5 Haltestellen zu weit gefahren ist, dran denken: Das hält fit!

Hier besser wirklich nur die eher langweiligen lesen.

Also gibt es doch nur eine Art, ein Buch zu lesen?

Genau. Buch nehmen, aufs Sofa legen (also sich selbst, nicht das Buch), und lesen.

Und immerdran denken: Wer nach acht Stunden die Position nicht einmal gewechselt hat, wird danach Probleme haben, das nachzuholen.

... ältere Einträge